敦煌旅游景點介紹_敦煌旅游必去景點

摘要:敦煌是甘肅省酒泉市轄的一個縣級市,中國的國家歷史文化名城。敦煌位于古代中國通往西域、中亞和歐洲的交通要道——絲綢之路上,曾經擁有繁榮的商貿活動。以“敦煌石窟”、“敦煌壁畫”聞名天下,是世界遺產莫高窟和漢...

敦煌旅游景點介紹_敦煌旅游必去景點

敦煌是甘肅省酒泉市轄的一個縣級市,中國的國家歷史文化名城。敦煌位于古代中國通往西域、中亞和歐洲的交通要道——絲綢之路上,曾經擁有繁榮的商貿活動。以“敦煌石窟”、“敦煌壁畫”聞名天下,是世界遺產莫高窟和漢長城邊陲玉門關、陽關的所在地。敦煌因曾經的輝煌和博大精深的文化內涵而聞名于世。

敦煌南枕氣勢雄偉的祁連山,西接浩瀚無垠的羅布泊荒原,北靠嶙峋蛇曲的北塞山,東峙峰巖突兀的三危山。屬暖溫帶氣候。年降雨量只有39.9毫米,而蒸發量卻高達2400毫米。日照充分,無霜期長。在這個群山擁抱的天然小盆地中,黨河雪水滋潤著肥田沃土,綠樹濃蔭擋住了黑風黃沙;糧棉旱澇保收,瓜果四季飄香;沙漠奇觀神秘莫測,戈壁幻海光怪陸離;文化遺存舉世聞名,人才輩出。敦煌,歷經滄桑,幾度盛衰,步覆蹣跚地走過了近五千年漫長曲折的里程。敦煌,其悠久的歷史孕育了燦爛的古代文化,遍地的文物遺跡、浩繁的典籍文獻、精美的石窟藝術、神秘的奇山異水……使這座古城至今仍流光溢彩。“世界藝術寶庫”莫高窟,“天下沙漠第一泉”月牙泉,“通體潔白如玉”玉門關,“大漠地質博物館”雅丹地質公園等,無不向世人展示著敦煌的廣漠風情和神秘氣息。

敦煌旅游景點介紹

敦煌故城

敦煌古城為漢敦煌郡治,位于黨河中下游綠洲腹地。唐立沙州、元置沙州路、明設沙州衛,其城址一脈相沿,未曾他遷。據西北師大敦煌所李并成研究員考證推測,可能是趙破奴從令居向西進軍兩千里,于漢元鼎六年(前11年),乃調集張掖、酒泉郡人力修筑敦煌城這一西陲要塞,并筑有敦煌綠洲外圍的土河、塞城以及馬圈口堰水利樞紐。

敦煌古城現僅存南、北、西三面斷續殘垣。東面已被水沖坍陷無余,在黨河西岸河床上可找到部分基址。據殘垣遺跡推測,故城范圍南北長1132米,東西寬718米。就地取土,層層夯筑,夯層厚12厘米,垣基寬6-8米,殘高4米許。四角筑高大的角墩,今仍存高16米許,高出城墻一倍,下部夯筑,上部多土坯壘砌。西墻正中殘留門洞一座,當屬西域無疑。該城為漢代故城,經西涼、唐代兩次加固維修。城內西北一隅今被用作油庫,其余均辟為農田,地表無遺物可覓。

“仿宋沙洲城”、“敦煌電影城”,是1987年為中日合拍大型歷史故事片《敦煌》,以宋代《清明上河圖》為藍本,由日方出資,參考中國古代建筑風格精心設計、建造而成。建筑面積1.27萬平方米。敦煌古城位于大漠戈壁上,融千年西域民俗于一體,城開東、西、南三門,城樓高聳;城內由北宋時期的高昌、敦煌、甘州、興慶和汴梁五條主要街道組成,點綴以不同地域的過街樓、佛廟、當鋪、貨棧、絲綢店、酒肆、飯館、住宅等,作為拍攝用道具,互為背景,相輔相成。除《敦煌》一片外,先后在這里拍攝過《封神演義》、《怒劍嘯狂沙》、《新龍門客棧》、《敦煌夜談》、《沙州王子》、《海市蜃樓》等二十多部中外影視劇目。現已成為敦煌主要的游覽參觀點。敦煌古城位于敦煌市至陽關公路的南側。距市中心25公里。

月牙泉

月牙泉,古稱沙井,俗名藥泉,自漢朝起即為“敦煌八景”之一,得名“月泉曉澈”。月牙泉南北長近100米,東西寬約25米,泉水東深西淺,最深處約5米,彎曲如新月,因而得名,有“沙漠第一泉”之稱。是一處神奇的漫漫沙漠中的湖水奇觀。月牙泉位于敦煌市西南5公里處。

泉內生長有眼子草和輪藻植物,南岸有茂密的蘆葦,四周被流沙環抱,雖遇強風而泉不為沙所掩蓋。因“泉映月而無塵”、“亙古沙不填泉,泉不涸竭”而成為奇觀。相傳泉內生長有鐵背魚、七星草,專醫疑難雜癥,食之可長生不老,故又有“藥泉”之稱。

月牙水質甘冽,澄清如鏡。流沙與泉水之間僅數十米。但雖遇烈風而泉不被流沙所掩沒,地處戈壁而泉水不濁不涸。這種沙泉共生,泉沙共存的獨特地貌,確為“天下奇觀”。”月牙泉是國家級重點風景名勝區,中國旅游勝地四十佳之一,被稱為天下沙漠第一泉。

鳴沙山

鳴沙山是國家級重點風景名勝區。位于甘肅敦煌市南郊七公里的鳴沙山北麓,其山東西綿亙40余公里,南北寬約20余公里,面積約200平方公里,主峰海拔1715米,東起莫高窟崖頂,西接黨河水庫,整個山體由細米粒狀黃沙積聚而成,沙分紅、黃、綠、白、黑五色。狂風起時,沙山會發出巨大的響聲,輕風吹拂時,又似管弦絲竹,因而得名為鳴沙山。鳴沙山有兩個奇特之處:人若從山頂下滑,腳下的沙子會嗚嗚作響;白天人們爬沙山留下的腳印,第二天竟會痕跡全無。 鳴沙山、沙峰起伏,山“如虬龍蜿蜒”,金光燦燦,宛如一座金山。鳴沙山曾被稱為“沙角山”,又名神沙山,晉代始稱鳴沙山。處于騰格里沙漠邊緣,與寧夏中衛縣的沙坡頭、內蒙古達拉特旗的響沙灣、新疆巴里坤哈薩克自治縣境內的巴里坤鎮,同為我國四大鳴沙山之一。

據史書記載,在晴朗的天氣,即使風停沙靜,也會發出絲竹管弦之音,成為敦煌十景之一:“沙嶺晴鳴”。

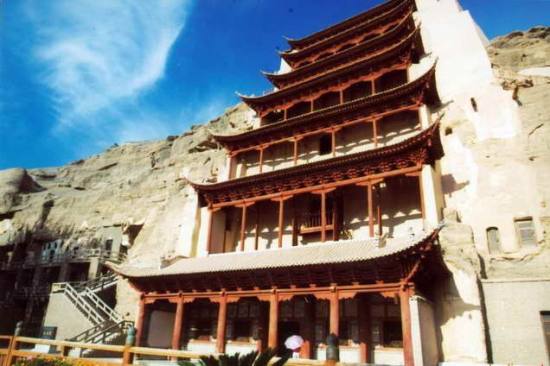

莫高窟

莫高窟俗稱千佛洞,被譽為20世紀最有價值的文化發現、“東方盧浮宮”,坐落在河西走廊西端的敦煌,以精美的壁畫和塑像聞名于世。

莫高窟雖然在漫長的歲月中受到大自然的侵襲和人為的破壞,至今仍世界現存佛教藝術最偉大的寶庫。敦煌壁畫容量和內容之豐富,是當今世界上任何宗教石窟、寺院或宮殿都不能媲美的。環顧洞窟的四周和窟頂,到處都畫著佛像、飛天、伎樂、仙女等。有佛經故事畫、經變畫和佛教史跡畫,也有神怪畫和供養人畫像,還有各式各樣精美的裝飾圖案等。莫高窟的雕塑久享盛名。這里有高達33米的坐像,也有十幾厘米的小菩薩,絕大部分洞窟都保存有塑像,數量眾多,堪稱是一座大型雕塑館,它的石窟主要開鑿于盛唐時期。敦煌自古以來就是絲綢之路上的重鎮,一度頗為繁華,周邊石窟寺亦頗多。

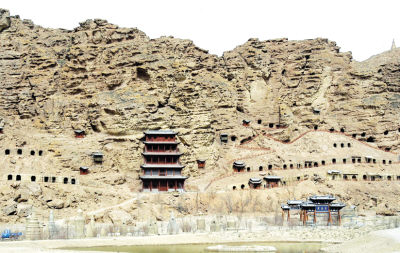

莫高窟九層樓

一進入莫高窟,首先印入眼簾的就是這個洞窟里的最高建筑。也是莫高窟的第96窟,人們習慣上稱“大佛殿”。

九層樓高45米,依山崖而建,位置在莫高窟上寺石窟群的正中,里邊供奉的是世界最大的室內盤腿而坐的泥胎彌勒菩薩的造像。

這座大佛記載的修建年代為唐朝年間,所以彌勒菩薩的造像非常豐盈圓潤,典型的唐代風格。據說當時武則天當政,為了讓鞏固自己的帝位,就對民間宣揚自己是彌勒菩薩的化身,所以當時的造像我們如今看起來還能發現有很多女性特征,這就是當時時代背景所影響的。

九層樓前后經歷了幾次重建。從最初只有兩層,一直到了民國時期才改建成了九層。而我們現在看到的紅色飛檐的雄偉建筑,又是后來1986年由敦煌研究院重新加固維修的。

莫高窟藏經洞

是莫高窟17窟的俗稱。此窟原為唐宣宗大中五年(851年)時開造,為當時河西都僧統洪辯的影窟。約在11世紀,西夏統治敦煌時期,元代統治者占領敦煌以前,莫高窟的僧徒們,考慮到戰爭的災難,于是就把寺院歷代保存下來的經卷、文書、檔案以及佛像畫等全部封存在此洞里,然后外筑補壁,并繪壁畫掩人耳目。后因僧徒也逃戰爭之難未歸,洞窟頹廢,年久日深,洞窟甬道被風沙淤塞,竟因此幽閉近800年。清光緒二十六年(1900年),莫高窟道士王圓,率人“以流水疏通三層洞沙”,秘室始現于世,并謂之“藏經洞”。藏經洞出土了敦煌遺書中最大宗文獻,尤為歷史文化名城錦上添花。它又成為分別研究起自東漢、中經兩晉、北魏、西魏、梁朝、北周、隋、唐、五代、北宋、西夏、下至元朝、涵蓋各朝代文明的重要資料。敦煌學家姜亮夫教授認為“整個中國文化都在敦煌卷子中表現出來”。首先發現敦煌遺書的重要價值者,是我國的金石學家葉昌熾,他在《語石》中,不僅錄述莫高窟碑石,且對敦煌遺書作了頗為獨到的闡述。該窟發現數以萬計的古代佛經、道經及世俗文書等,是研究我國近兩千年學術文化發展的寶貴文獻,歷史之積文終成后世之瑰寶,實為我國學術及世界學術之大幸。

敦煌石窟密洞中,所藏遺書以佛教典籍最多,還有天文、歷法、歷史、地理、方志、圖經、醫書、民俗、名籍、帳冊、詩文、辭曲、方言、游記、雜寫、習書,成為多種物質文明和精神文明的重要依據和補充參證,其主要部分又是傳統文獻中不可得見的資料,價值尤為珍貴。所以被視為中國文化史上的四次大發現之一。敦煌遺書以漢文最多,又有吐蕃文、回鶻文、西夏文。蒙古文、粟特文、突厥文、于闐文、梵文、吐火羅文、希伯來文等多種古代民族文字,成為研究這些古代民族語言文字和民族歷史、宗教、文化的珍貴資料。它又具有民族學價值和國際意義。敦煌遺書以卷軸裝為主,又有梵篋裝、經折裝、蝴蝶裝、冊子裝和單頁等多種形式,還有一些拓本、印刷本和刺繡本,在書籍發展史及書籍裝幀史、印刷史上都是難得的實物資料。

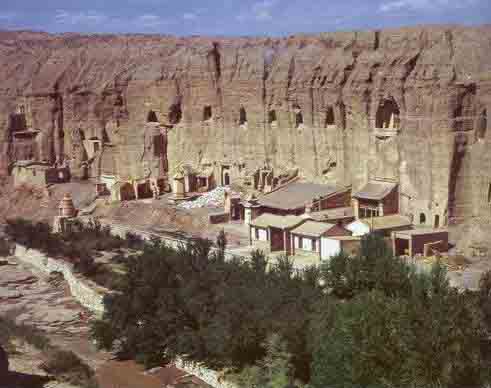

西千佛洞

除了莫高窟,還有西千佛洞、榆林窟及東千佛洞等,共同組成了敦煌石窟群,其中西千佛洞和東千佛洞通常被看作是莫高窟和榆林窟的分支。

西千佛洞位于莫高窟西南30余公里的黨河北岸崖壁上,呈東西向排列,全長2.5公里,現存北魏、北周、隋、唐、五代、西夏、元的洞窟22個、壁畫約800平方米、彩塑34身,它的洞窟形制、塑像和壁畫的題材內容、藝術風格均與莫高窟十分相似,但由于歷史上的保護不周,目前殘損坍塌較甚。

東千佛洞

位于瓜州縣橋子鄉南35公里峽谷兩岸。現存洞窟23個,有壁畫、塑像者八窟,東巖三窟,西巖五窟,多為單室窟。形制有長方形中心柱燧道窟、圓形穹窿頂窟、方形平頂窟,其中第2、4、5、7窟均為長方形中心柱窟,尚存部分佛、菩薩塑像,但多為清代重修,唯第4窟西夏高僧像,身著俗裝,保存完好。藝術風格和內容與榆林窟第2、3、4、29諸窟基本相同,是榆林窟西夏和元代藝術的一個分支,但它又具有一定特點,是西域早期石窟形制的再現。

榆林窟

榆林窟又名萬佛峽,位于安西縣城南70公里處。洞窟開鑿在榆林河峽谷兩岸直立的東西峭壁上,因河而命為捻芰摯。

是國務院1961年首批公布的全國重點文物保護單位。榆林窟是我國著名的石窟之一。從洞窟形式、表現內容和藝術風格看,與莫高窟十分相似,是莫高窟藝術系統的一個分支,歷來被國內外學者所重視。至今創建年代雖無文字可考,但從洞窟形式和有關題記推斷,當開創于隋唐以前。從現存壁畫風格和游人題記結銜看,唐、五代、宋、西夏、元、清各代均有開鑿和繪塑,進行過大規模的興建。現存有完整壁畫的洞窟42個,其中東崖32窟、西崖10窟。保存著彩塑272身、壁畫5650余平方米。第六窟高22米的釋迦牟尼佛像,全身用金色涂就,形象逼真。尤其是塑在南壁西端的啞羅漢,上身前傾,張口瞠目,欲言不能的神情,活靈活現,堪稱榆林窟彩塑的代表。

榆林窟的價值主要表現在精美的壁畫上。有精美的佛和菩薩畫像,有場面宏大的佛教故事畫,有種類繁多的花卉禽獸,有極為精致的裝飾圖案。自唐至元,歷代留有不少佳作,其中二十五窟盛唐壁畫,是世所罕見珍品。

三危山

又名卑羽山,在敦煌市東南25公里處,綿延60公里,主峰在莫高窟對面,其“三峰聳立、如危欲墮,故云三危”。

三危山為敦煌第一圣境,在地方志中被列為敦煌八景之首,曰:“危峰東屹”。三危山東西綿延數十里,主峰隔大泉河與鳴沙山相望,莫高窟因三危山之佛光而建,登佛教藝術名山,一窺莫高窟之根源。

“三危”是史書記載中最早的敦煌地名。《尚書·舜典》載:“竄三苗于三危”。早在公元二世紀后半期,東漢著名學者侯謹在此著書立說。東晉永和八年(352年),佛教徒開始在此創建洞窟。前秦建元二年(366年),高僧樂尊經此,見三危山狀如千佛,始鑿莫高窟。

如果說莫高窟是一座佛教藝術寶窟,那么三危山就是一座佛教藝術名山了。在三危山山上山下,歷代建造廟宇,香火興盛。三危山自古以來都是敦煌一處重要的宗教勝地。三危圣境國模甚大,一派佛國圣地、道家天宮的景象。東西向約6公里的景區有山門牌坊、王母宮、觀音井、阿彌陀佛殿、觀音殿、龍王廟、平安廟、釋跡牟尼大佛、老君廟等廟宇宮觀建筑,遠山上還有樂堂和各種碑刻、塑像。進入圣境,首先是坐東向西的四柱七樓牌坊式山門,上刻“三危圣境”。前方不遠處兩山環抱間坐落著王母宮大殿,為二層歇山頂仿唐宋式宮殿建筑,相傳這里曾是西王母所住之處。再前行過“觀音井”牌坊,但見北山上有一古老的阿彌陀佛殿和觀音殿寺院,東側新修的觀音寺重檐歇山頂仿宋建筑與古老的觀音井亭連為一體。從觀音寺東行,前方山丘間一龍王廟東北一西南向座立,廟內祭把有民間信仰的雷神及諸天龍王,四海龍王。五方龍王諸神。從龍王廟前行有平安廟,系懸山描嶺畫嵌殿堂,為祭把門神、財神,灶神、城隍土地諸神之所。再前行遠山上一高66米的釋迦牟尼大佛像憑立山頭,坐東向西,與其它各殿呈一線分布,在大佛腳下觀景,三危圣境盡收眼底,老君堂是最東邊的一座古老廟宇,供奉太上老君,以求保佑一方平安。

白馬塔

白馬塔位于敦煌市古城南部,黨河鄉紅星村內,建于公元386年,相傳是紀念北涼時高僧鳩摩羅什東傳佛教,路經敦煌城,死去的白馬而修建的。白馬塔為9層,高12米、直徑約7米,建筑結構為土坯壘砌,中為立柱,外面涂以草泥、 石灰。最底層呈八角形,用條磚包砌,每角面為3米;第2~4層火折角重疊形;第5層下有突出的乳釘,環繞一周。上為仰蓮花瓣;第6層為覆缽形塔身;第7層為相輪形,第8層為六角形的坡剎盤,第9層為連珠式塔尖,

每角掛風鐸一只。在第2層上有鐫石兩塊、鐫木一塊。石上刻:"道光乙已桐月白文8采等重修"字樣;木上寫:"民國二十三年八月拔貢朱文鎮、呂鐘等修"字樣。這足以證明此塔已經多次修葺。現存的白塔具有明代喇嘛塔的風格。據記載,白馬塔于1930年還出土過一座0.9米的黑石造像塔,上刻金剛經,但不久即遺失了。如今,白馬塔四周綠野碧樹、青瓦幽舍,微風吹來,鐸鈴聲聲,實為敦煌又一佳景。

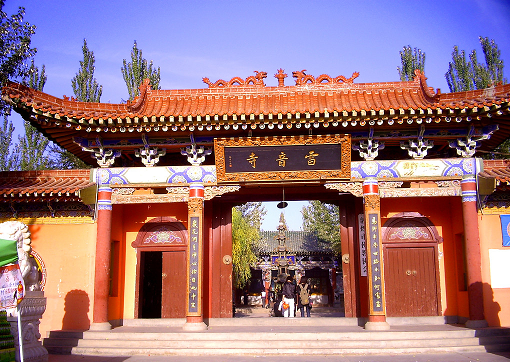

雷音寺

原名解脫庵,亦名觀音堂。明嘉靖六年(公元1527年)無瑕禪師創建,清光緒十年(公元1884年)重建。取“佛音說法,聲如雷震”的意思,改名雷音寺。峨眉山的寺廟多系明、清建筑,既保留了宮廷、官府、宅第的某些建筑特點,又融進了民宅的建筑形式。這座小寺,居高崗,倚危崖,傍坡路,便打破寺廟建筑的正規格局,巧構虛腳吊樓,建成一座精巧別致的民間小四合院式的廟宇,隱藏在郁郁蔥蔥的叢林之中。

雷音寺位于敦煌市南4公里處鳴沙山下,月牙泉邊,這是從長安往西域唯一一所叫“雷音寺”的寺院,它自古就是東西交通的樞紐,也是中西文化的交匯處和中轉站。從晉到宋代,是西域大德弘揚佛法駐錫云游之處,更是中原高僧從陸路西行求法的必經之地。竺法護、法顯、鳩摩羅什、玄奘等高僧大德都在這里留下了永不磨滅的蹤跡。所以這個吉祥安寧的勝地,在唐代時就有“善國神鄉、佛國圣地”的美譽。

雷音寺現是敦煌市境內規模最大的佛教活動場所。莫高窟珍藏的《唐敕河西都僧統洪辯告身碑》中已提及“古雷音”,所以初創年代應在唐代之前,晚唐至宋代沿鳴沙山北麓,西起月牙泉,東至莫高窟,三里一座廟,五里一座橋,塔寺林立,袈裟遍覆,統稱為“西天古雷音”。由于時 光的沖刷,生態的變遷,只剩下一點遺跡。

魔鬼城

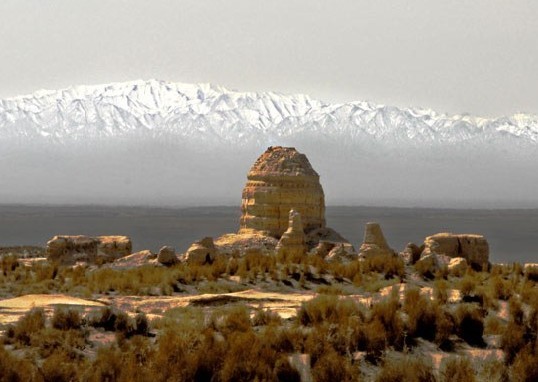

位于新疆、甘肅交界處,敦煌市西北約180公里處,玉門關西北約100公里處。它主要是風蝕作用形成的雅丹地貌景觀。俗稱魔鬼城,目前已建成中國地質公園。景區東西長約25公里、南北寬約18公里,景區面積達398平方公里,景區劃分為南、北兩個大區。北區集中連片,以雅丹地貌為主,總體近南北走向。南區以風蝕谷、風蝕殘丘、風蝕柱等為主,分布相對分散,總體呈東西走向。在一條東西長25公里,南北寬約1-2公里干涸河床地帶上,雅丹密布,丘峰林立,形態各異,不論是個體,還是整體,規模之宏大,氣勢之渾雄,均屬世界罕見。敦煌雅丹國家地質公園是迄今為止發現的全球規模最大、地質形態發育最成熟、最具觀賞價值的雅丹地貌群落。

“雅丹”是維吾爾語,原意是指具有陡壁的小山。在地質學上,雅丹地貌專指經長期風蝕,由一系列平行的壟脊和溝槽構成的景觀。

典型的雅丹地貌群落,布局有序、造型奇特、是一座罕見的天然雕塑博物館。堪稱敦煌的又一奇觀,它是大自然鬼斧神工,奇妙無窮的天然杰作。地質公園內集中連片地分布著各種各樣造型奇特的風蝕地貌,例如,“蒙古包”、“駱駝”、“石鳥”、“石人”、“石佛”、“石馬”等,千姿百態,惟妙惟肖。它宛如一座中世紀的古城,世界許多著名的建筑都可以在這里找到它的縮影,令世人瞠目。夜幕降臨之后,尖厲的勁風發出恐怖的嘯叫,猶如千萬只野獸在怒吼,令人毛骨悚然,也因此得名“魔鬼城”。

魔鬼城屬于古羅布泊的一部分。為沙漠平原區,光照充足,降雨量少,蒸發量大,四季多風,最大風力可達12級以上。在地質上位于新生代(距今約6500萬年以來)敦煌——疏勒河斷陷盆地的中心部位。雅丹地貌的巖石形成于距今約70萬年的中更新世,為一套河湖相的砂泥質沉積物。顏色呈灰色、灰綠色和土黃色。古老的盆地中心層理水平,邊緣的層理交錯,局部還保存著很多蟲跡化石,顯示著古代河流和湖泊的特征。由于巖層產狀水平,垂直節理發育,較松軟巖層在大自然疾風暴雨的漫長風化中,導致了各種雅丹風蝕地貌的形成。

不同的時間進入雅丹地貌群,感受是完全不同的。清晨走進雅丹地貌,旭日東升時,登高遠眺,點點朝霞,金光四射,氣象萬千;中午走進雅丹地貌,頭頂太陽高照,身邊怪影重重,千奇百怪的雅丹群中,仿佛處處青煙繚繞;傍晚進入雅丹群中,巨大的紅日悠悠西沉,身邊徐徐清風,頭頂霞光燦爛,給人美的享受。敦煌雅丹地貌,土質堅硬,呈淺紅色。東西長約15公里,南北寬約2公里,與青色的戈壁灘形成了強烈的對比,在藍天白云的映襯下格外引人注目。進入雅丹,遇到風吹,鬼聲森森,夜行轉而不出,當地人們俗稱雅丹為“魔鬼城”,其整體像一座中世紀的古城堡。

陽關

陽關位于河西走廊的敦煌市西南七十公里南湖鄉“古董灘”上,因坐落在玉門關之南而取名陽關。陽關,始建于漢武帝元鼎年間,在河西“列四郡、據兩關”,陽關即是兩關之一。陽關作為通往西域的門戶,又是絲綢之路南道的重要關隘,是古代兵家必爭的戰略要地。宋元以后隨著絲綢之路的衰落,陽關也因此被逐漸廢棄。舊《敦煌縣志》把玉門關與陽關合稱“兩關遺跡”列敦煌八景之一。而今,昔日的陽關城早已蕩然無存,僅存一座被稱為陽關耳目的漢代烽燧遺址,聳立在墩墩山上,讓后人憑吊。

在寶石東來、絲綢西去的年代里,它為東西方經濟文化的交流發揮過重要作用,所以“陽關大道”被喻為康莊光明之路。人們又常于此為西行者送行,“勸君更盡一杯酒,西出陽關無故人”唐代大詩人王維一曲《渭城曲》的千古送別絕唱更使陽關聲震四海,名揚天下。

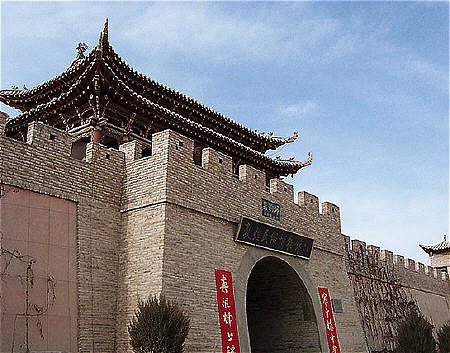

陽關博物館

陽關博物館位于甘肅省敦煌市西南70公里陽關旅游景區,坐落在墩墩山漢代烽燧北800米處。由一群錯落有致的仿漢建筑組成。總占地10萬平方米,建筑面積1.6萬平方米,規模宏大,氣勢磅礴。布局上采用借景入園、軸線對稱的建筑原則,突出古樸、凝重特色,并營造古代邊塞與周圍風光相融合的氛圍。

陽關博物館是一個遺址博物館,它所展現的一草一木都是一種文化景觀與自然環境、文化內涵與上在展現的藝術形式、實用功能和文化展示相協調,以達到陽關博物館這件藝術作品傳統與現代、人文與自然、內涵與外在展現形神兼備和諧美的統一。陽關博物館的興建是敦煌市文化旅游界的一件大事,也是建國以來敦煌旅游景點建設中最有文化品位的一個項目,于2003年4月16日試運營接待游客。

陽關博物館主要設施有:兩關漢塞館,絲綢之路館,漢闕牌樓,陽關都尉府,仿建陽關關城,仿漢兵營,工藝品展銷中心,仿古民居一條街。館仙外尚有王維石雕像、張騫銅像、壁畫《絲路友誼圖》、陽關刻石區等精美藝術品。博物館整體呈現仿漢風格,古樸典雅。館區的仿漢建筑群與周圍的漢唐歷史遺跡及大漠綠洲景觀交相映輝,蔚為壯觀。

陽關沙漠森林公園

位于敦煌市西南80公里處的南湖林場附近,距陽關故址10公里。1993年開始,在原南湖林場基礎上,陸續建成了葡萄長廊、葡萄觀賞區、沙生植物園、動物園、游泳池、兒童娛樂場和南湖度假別墅。總面積16.65平方公里,已成為省級沙漠森林公園,是敦煌—陽關旅游線上的重要一景。

南湖己建成5000米長的葡萄長廊,有拱形鋼筋骨架,葡萄細藤漫繞,景觀獨特,游客可沿長廊觀賞。廊內設有石凳石桌,供游客休息,并品嘗葡萄,在南湖林場通往沙丘道路的兩側,東起中渠,西至沙丘東緣,有西北兩個葡萄觀賞園,全長760米,占地100畝。園內各設亭臺一座。沙生植物園位于沙丘北緣,占地500畝,園中設亭臺一座。

沙生植物園位于沙丘北緣,占地500畝,園內遍植樟子松、油松、青海云杉、側柏、刺柏等觀賞樹種,和紅柳、拐棗、霸王、擰條、花棒、棘兒等沙生植物。

在葡萄觀賞園南側,設一動物園,占地300畝,有野駱駝、黃羊、青羊等國家級野生珍貴動物可供觀賞。

每年八、九月份,是南湖葡萄成熟的季節,游客可來此品嘗葡萄,在南湖度假別墅小住,體驗沙漠綠洲中的田園風光和現代農民的生活風情。

玉門關

起玉門關,人們馬上會想到一首膾炙人口的唐詩,這就是王之渙的《涼州詞》:黃沙遠上白云間,一片孤城萬仞山。羌笛何須怨楊柳,春風不度玉門關。詩中那悲壯蒼涼的情緒強烈地感染著人們,引發起人們對這座古老而富有神奇傳說的關塞的向往。

玉門關,俗稱小方盤城,相傳和闐美玉經此輸入中原而得名。在河西走廊西端的敦煌市境內,為漢代西陲兩關之一,是絲綢古道西出敦煌進入西域北道和中道的必經關口,自古為中原進入西域之門戶。距玉門關15公里處,有河倉古城,為漢代玉門關守卒的糧倉,只存斷垣殘壁,但猶可見當年之氣勢。從敦煌去玉門關旅游,只有走戈壁灘上汽車軋出的便道。

當時玉門關,駝鈴悠悠,人喊馬嘶,商隊絡繹,使者往來,一派繁榮景象。現在的漢玉門關遺跡,是一座四方形小城堡名叫小方盤城,聳立在東西走向戈壁灘狹長地帶中的砂石崗上,南邊有鹽堿沼澤地,北邊不遠處是哈拉湖,再往北是長城,長城北是疏勒河故道。東西走向的長城蜿蜒逶迤,一望無際,每隔5里或10里就筑有一座方形烽火臺,在長城烽燧的周圍,還有明顯房屋遺跡。在東西長城之南,另有一支南北走向的長城,繞過玉門關西側,向南直達陽關,關城北坡東西走向的千年車道依然清晰直通西域。登上古關,舉目遠眺,四周沼澤遍布,溝壑縱橫,長城蜿蜒,烽燧兀立,胡楊挺拔,泉水碧綠。紅柳花紅,蘆葦搖曳,與古關雄姿交相輝映,使你心馳神往,百感交集,懷古之情,油然而生。

玉門關的設立,始自西漢武帝時,距今已有2千多年的歷史。秦漢以來,好戰的匈奴對漢民族威脅很大。漢初,匈奴東敗東胡,西逐大月氏,占據河西,并以河西為基地,屢犯漢境。漢王朝開始曾對匈奴采取和親政策,希圖換取暫時的安寧。漢武帝時,放棄了和親政策,對匈奴發動了大規模的軍事反擊。元狩二年(公元前121年), 驃騎將軍霍去病率兵西征,沉重打擊了匈奴右部。同年,漢分河西為武威、酒泉兩郡。元鼎六年(公元前111年),又增設張掖、敦煌兩郡,同時建玉門關和陽關。從此,玉門關和陽關就成為西漢王朝設在河西走廊西部的重要關隘。

敦煌博物館

位于甘肅省敦煌市。成立于1979年10月,前身是縣文化館考古組。建筑面積2400平方米。收藏有敦煌當地的大量珍貴文物。敦煌市博物館是以歷史文物為主的綜合地志性館,現館址建于1984年,主樓三層,建筑面積2400平方米。

該館現藏文物達4000多件。共分三個部分:

第一部分重點展出:敦煌莫高窟藏經洞(即第17窟)文書。

第二部分重點展出:漢、三國、晉、隋、唐等時期墓葬出土的文物,主要是石碑、石塔、陶盒、陶鼎、鎮墓獸、蓮花磚、麒麟磚等。其中麒麟磚最為罕見。這是一種高浮雕陽刻,麒麟四蹄凌空,猶如奔騰的駿馬昂首嘶鳴。

第三部分重點展出:絲綢錦緞、絹、紗、羅等實物,給"絲綢之路"提供了充分的實物和參證。另外,還展出了"漢簡"以及鐵、銅工具和兵器,為研究中、西政治、經濟、文化交往提供了寶貴的資料。

其中,敦煌歷史文物展室2個,展出本地出土收集的珍貴文物2000多件,時代自原始社會至清末,包括各種陶器、寫經、貨幣、石磨、木哭器、磚瓦、銅器、絲綢、珠玉等;漢代長城展以介紹在敦煌境內的漢長城遺址為主,陳列出土的漢簡、麻紙、大麥、谷子,烽火臺使用的大炬、小炬實物以及漢長城遺址模型;名人書畫展室,以敦煌之名人、書畫家所留墨跡為主。其中有著名的莫高窟藏經洞出土的"敦煌遺書"和舉世罕見的藏文寫經,珍貴的古代地理、氣象、軍事寫本等,都是鎮館之寶。

敦煌民俗博物館

位于敦煌市城郊的鳴沙山麓,距舉世聞名的莫高窟25公里。占地總面積7920平方米,建筑面積4300平方米。館內共有各類古建筑風格的房舍126間,充分展現了敦煌地方的民間習俗,是目前敦煌的涉外旅游景點之一。

敦煌民俗博物館整體建筑采用敦煌民間傳統的具有防匪、防盜、防風沙作用的古堡式建筑。為敦煌民居建筑中最流行的四合院形式,建筑風格古樸、典雅,木結構精雕細琢,寬敞明亮,室內陳設多樣樸實,是集中反映戶主文化生活和敦煌民間建筑風格的重要場所。

敦煌民俗博物館利用四合院及前院各室分別展示敦煌地方民間文化、宗教信仰、人生禮儀、生辰壽誕、歲時節令、衣食住行、飲食起居、風味小吃、婚喪嫁娶、供神祭祖、陶瓷器皿、生產生活、游藝競技、商業習俗、名人字畫、文房四寶、玉雕珠寶、民間刺繡等二十余個參觀展室。敦煌民俗資料源遠流長,古老樸實、內容豐富,潛力無窮,具有很強的知識性、趣味性,在中國和世界上具有特殊的地位。

漢長城

敦煌境內漢長城橫貫市境東西,東起北湖安西、敦煌交界處,西至馬迷途與新疆接壤,現存全長136公里。

敦煌境內北端現存除堿墩子至馬迷土的漢長城干線外,還有玉門關至陽關、陽關至黨河口、馬迷土至彎腰墩的漢長城支線。隨著兩千多年歲月的流逝和風雨流沙的破壞,部分長城被夷為平地,多半長城保存下來。其中玉門關西面黨谷隧一帶的長城保存較好,地基寬3米,殘高3米,頂寬1米,為我國目前漢代長城保留最完整的-段。

敦煌漢長城的結構并無磚石,因地制宜,就地取材建造。敦煌北湖、西湖一帶,生長著大片紅柳、蘆葦、羅布麻、胡楊樹等植物,修建長城時,就用這些植物的枝條為地基,上鋪土、砂礫石再夾蘆葦層層夯筑而成。以此分段修筑,相連為墻。

長城沿線,每隔十華里許筑有烽隧一座。這就是古籍中所寫的“十里一大墩,五里一小墩”的烽火臺。每座烽隧都有戍卒把守,遇有敵情,白天煨煙,夜晚舉火,點燃報警,傳遞消息,所燃煙火遠在三十華里外都能看到。敦煌境內現存烽隧八十多座,玉門關西湖一帶保存得最為完整。漢代烽隧多呈底寬上窄的方柱形,主要建在長城內側。

峰燧旁邊有報警時用以點燃烽火的積薪垛15堆,最大的長2米,高1.3米以上,而且都已凝結為化石般堅硬。敦煌由于得天獨厚的自然條件,現存的“積薪”數量之多、保存之完好為全國之最。著名的“敦煌漢簡”就是從長城沿線的烽隧遺址中出土的。

南湖保護區

位于甘肅省敦煌市西南70公里的南湖鄉境內,面積11.06平方公里。區內地勢平坦,海拔1100~1297米,屬暖溫帶干旱性氣候,天然植被以超旱生灌木狀植物為主。主要保護對象為鳥類及濕地生態系統。已知有獸類20種,鳥類76種,屬國家重點保護的有黃羊及黑鸛、大天鵝、鳶、紅隼等。

該保護區位于塔克拉瑪干沙漠的東部邊緣,有4處小水庫,庫容294萬立方米,年徑流量0.99億立方米,灌溉1333公頃農田,養育著一片綠洲,也為候鳥棲息繁衍提供了理想的自然環境。

灣腰墩自然保護區

位于甘肅省敦煌市境內,面積333平方公里。區內地勢低洼平坦,為大面積鹽化沼澤、荒漠草原和天然胡楊、紅柳林,海拔820-938米,屬暖溫帶干旱氣候。其主要保護對象荒漠有蹄類動物及其生態環境。區內國家保護的珍稀樹種有胡楊、沙生檉柳、梭梭;國家一二級保護的野生動物有野駱駝、黃羊及天鵝、遺鷗、鳶等。灣腰墩水草茂盛,荒漠植被生態環境原始面貌保持完好,現有1000公頃胡楊林,6000公頃紅柳林。區內有大小泉水10余處,是西部荒漠草原中野生動物生存的唯一水源地。

鎖陽城

是絲綢之路咽喉上的一大古城。在河西古代政治、經濟、文化及軍事諸方面曾起過非常重要的作用。古代鎖陽城附近有一大片非常開闊的綠洲,是酒泉郡與西域聯系的紐帶。周圍有幾十處古城、古墓、石窟、寺廟,保存規模尤以鎖陽城為最。

鎖陽城分內外兩城,外城總面積80萬平方米,內城總面積28萬平方米。西北角墩高18米,上有敵臺、擂臺等古代軍事設施。鎖陽城具有我國保存最完好的古代軍事防御系統和古代農田水利灌溉系統。同時,也是古代沙漠化演進過程創舉滄桑變化的典型標本,是中國西部古文化遺存和獨特自然景觀結合最為完美的旅游景點。

97616旅游網:www.917925.com

- 上一條:敦煌名字的由來—甘肅敦煌歷史沿革

看了本文章的96%游客還看了:

-

鳴沙山月牙泉好玩嗎?怎么樣?鳴沙山月牙泉有什么好玩的地方

鳴沙山位距敦煌市南郊5公里,因沙動成響而得名。山為流沙積成,分紅、黃、綠、白、黑五色。漢稱沙角山,又名神沙山,魏晉時始稱鳴沙山。其山東西綿亙40余公里,南北寬約20余公里,沙壟相銜,盤桓回環。其特點:“峰巒陡... -

敦煌莫高窟旅游景點介紹

莫高窟俗稱:千佛洞,位于甘肅省敦煌市城東南2 5公里的鳴沙山東麓。創建于前秦建元二年(公元366年),迄令保存北涼、北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、西夏,元代,歷時一千多年的多種類型洞窟735個,其中有壁畫和彩塑... -

敦煌旅游景點介紹_敦煌旅游必去景點

敦煌是甘肅省酒泉市轄的一個縣級市,中國的國家歷史文化名城。敦煌位于古代中國通往西域、中亞和歐洲的交通要道——絲綢之路上,曾經擁有繁榮的商貿活動。以“敦煌石窟”、“敦煌壁畫”聞名天下,是世界遺產莫高窟和漢... -

敦煌名字的由來—甘肅敦煌歷史沿革

古敦煌的地域范圍,包括黨河流域和疏勒河流域的廣大地區,即今天的敦煌市、安西縣、玉門市、肅北蒙古族自治縣和阿克塞哈薩克自治縣,總面積約16.8萬平方公里。這里曾是連接著東西方文化的陸上絲綢之路的必經之處,在中國...